こんにちは、アークナイツ性能論者です。

2023年1月19日現在、百錬ガヴィルが排出される限定ガチャで、抱き合わせとしてピックアップされているパゼオンカが話題です。

なんでもシュバルツの上位互換だとか、水チェンに並ぶだとかで、性能厨の私は喜び勇んで育成素材をぶち込みました。

水チェンと並ぶかはともかく、強さ自体は実感できたと共に、シュバルツとの強さを比較する中で思いついたことがあり、それをブログとして残したいと思います。

みなさんは「マナレシオ」という言葉をご存知でしょうか?

TCG(トレーディングカードゲーム)に触れたことがある人なら聞いたことがあるのではないかと思いますが、だいたいのTCGでは共通して「1コストあたりのカードの強さ」くらいの意味で使われます。

「コストを1払って2ダメージを与えるカードとコストを2払って4ダメージを与えるカードでは、1コストあたりの与えるダメージが同じだからマナレシオが等しいよね」みたいな感じです。

(これはあくまでコストだけを見た値なので手札の消耗などを考慮していませんが、そのあたりについてもアークナイツのシステムとの関連性も含めて後々説明していきたいと思います。)

では、この「マナレシオ」をアークナイツに当てはめるにはどうすれば良いでしょうか?

「コスト」という名前をしたリソースがあるにはありますが、アークナイツの「コスト」は扱う数字が大きすぎて使うキャラやタイミングによって細かい誤差が出てくるので、ここでは取り上げないこととします。

恐らく皆さんにはもう一つ、ステージ上でやりくりに四苦八苦しているリソースがあると思います。それが

「配置数」です

アークナイツにはリィンとケルシーという2人のオペレーターがいます。

両方とも召喚物を呼び出すキャラクターですが、ケルシーは召喚物「Mon3tr」を1体しか呼び出せないのに対し、リィンのメインスキルであるスキル3「寧ろ吾をなさん」は小龍2体を合体させることで作り出すことができる大龍を最大3体まで配置することができます。

「Mon3tr」と大龍はこれまで実装されている地上オペレーターと比較しても特に優秀なステータスを持っています。

これらのキャラクターがゲームのバランスを壊していないのは、召喚師自身の性能が通常のオペレーターよりも抑えられているからに他なりません。

ケルシーは自分と「Mon3tr」の回復を優先するというデメリットを持っているため医療としては不完全であり、またリィン本体だけで術師キャラと編成枠を争うのは不可能と言って良いでしょう。

さらにこの2体のオペレーターには召喚物の配置に配置枠を消費するという特徴があります。

ケルシーで言えば彼女と「Mon3tr」を置くのなら星6の医療と重装を配置した方が良いし、そうまでしなくとも自己回復と敵殲滅を同時にこなせるマドロックやマウンテンなどを1人置く方が配置数の節約になります。

この考え方と先ほど説明した「マナレシオ」の考え方には一致する部分があると思います。

※これから述べる数字はざっくり概算です。味方の回復を受けない召喚物は同じく回復対象にならないマドロックのステータスを1として強さを決めています。

通常のオペレーターの「強さ」を1とした時、「Mon3tr」は1.5の強さを持っていると考えます。

一方でケルシー本体と同じ職分である医師を比較したとき、スキルや特性の関係上、同程度の力を持っているとは言えないでしょう。

ここでは仮にケルシー本体の強さを0.5としますが、そうした時、強さの合計値である2(=1.5+0.5)の値をコストである配置数(2)で割ることによって1の値(平均的なオペレーターの強さ)を求めることができます。

このようにマナレシオを使うことで、先程の「重装と医療を同時に配置した方が良い」という言葉を説明することができます。

この考え方をリィンにも当てはめてみましょう。

リィンの本体性能はどう考えても1未満ですが、大龍の能力を2以下に設定した場合、大龍1体のの召喚につき配置枠を2つ消費するため、何体大龍を召喚してもマナレシオは1を超えることはできません。

では「リィンを置くなら重装2体を置いた方が良い」という図式は成立するのでしょうか。

答えは否です。なぜならアークナイツには「編成枠」というリソースが存在しているからです。

これはカードゲームにおける「手札の消耗」と一致する概念で、カードゲームにおいて必ずしもマナレシオが高いカードが強いとは言えない理由の一つです。

つまりリィンは「マナレシオが低い」キャラではなく、使うことで編成枠(手札)というリソースを増やすことのできる遊戯王でいう「強欲な壺」やMTGにおける「予言」的なカードだと言えます。(「強欲な壺」はコストを払わないので、MTGの方がイメージとしては近いと思います。)

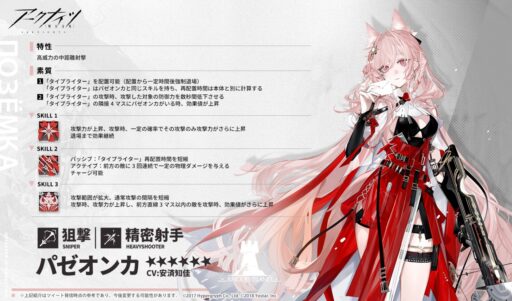

ここでようやくパゼオンカについての話に戻るわけですが、彼女の性能を同職種の星6であるシュバルツと比較した時、真っ先に優位点として挙げられるのが召喚物であるタイプライターでしょう。

この召喚物は敵の攻撃を受けず、高台ならどこにでも置けて本体がスキルを発動した時同じスキルを発動するという性質を持っています。

これらのメリットを考えると、直線上にしか攻撃しないことやステータスが低いというデメリットを考えても、無敵で再配置時間が短い(40秒)ためにエイプリルのような暗殺狙撃としての運用が可能であり、先程の基準でいけば、少なくとも0.5以上の能力はあると評価しても良いでしょう。

また彼女のスキル3は、特に防御力の高い敵に対してはシュバルツのスキル3である「ターミネート」よりも通りが悪いものの、特に低防御の敵に対しては本体だけでも悪くない火力が出て、召喚物を含めなくとも十分な活躍ができる性能をしているため、本体の能力の値は1に近いと考えられます。

これを合わせた時の数は確実に1を超えるはずですが、ここで重要なのは、この数値を叩き出すために必要な配置数は1だということです。

配置数を消費しない召喚物を出すオペレーターとしてはこれまでビーンストークやブラックナイトのような戦術家がいましたが、これらのキャラはスキル性能が召喚物のサポートに振り分けられている影響で、本体性能が通常の高台キャラと比べると明らかに見劣りしてしまうことが欠点でした。

しかしパゼオンカは本体の性能も担保された上で、召喚物に通常のオペレーターでは実現不可能なメリット効果が搭載されているという点で、マナレシオ的には明らかに「異常に強い」オペレーターだと言えます。

ここまでパゼオンカの強さを説明してきましたが、個人的には彼女がバランスブレイカーになることはないと考えています。

確かに性能としては明らかに強いですが、アークナイツは開発者が提示したステージに最適なキャラをいかに用意(ガチャ・育成)できるかというゲームだと思っているので、パゼオンカを活かせないマップを作った場合、この議論は意味を失います。

実際召喚物のタイプライターに関しては、敵が直進してきたりブロック役を用意したりしないと、あっさり敵が攻撃範囲外に移動していってしまいます。

いつでも使えるという調整にはなっていない分キャラ調整担当の方はうまく調整をしていると感じました。

また、トレーディングカードゲームは対人戦である都合上片方が強いカードを使ってしまうと簡単にバランスが崩壊しますが、アークナイツはPvEのソロゲーなのでステージやボスのギミックによる調整が可能であり、ゲームバランス自体が崩壊するというのはなかなか想像し難いです。

まあ、ソロゲーなので性能は開発者次第だという話で終わってしまうと、これまでつらつら述べてきた性能評価の意義を自分で否定しているような気もしますが、今後も「ぶっ壊れキャラ」の登場にワクワクできるアークナイツであって欲しいと思います。最後まで読んでいただき本当にありがとうございました。

Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

まだコメントがありません。